視覚と触覚というテーマは、ジョン・ロックがモリヌークスの手紙を引用した瞬間をひとつの頂にしている。それはモリヌークス問題として知覚、哲学における問いとしてあった。そこに不可欠なのは盲人の身体である。よく知られているようにこの問題は、視覚と触覚の経験を扱うものでその論争史はギャラス・エヴァンスの”Collected Papers”に詳しい。

全盲の男性が映画を製作するというテーマの映画《ナイトクルージング》、竹内公太「盲目の爆弾」、木村翔馬と名もなき実昌の二人展が開催された。これらを交わらせる時の地点において視覚と触覚の関係が反転しつづる経験をした。ひとつずつ行ってみよう。

竹内公太「盲目の爆弾」は戦中、日本がアメリカに向けて放った風船爆弾についてのリサーチに基づく映像である。風船の下に爆弾が取り付けられるもので日本から放たれて気流に乗ってアメリカ大陸に着陸して爆発(不発)する。どこに着陸するかは風まかせであり、指定することはできない。多くの風船爆弾は着地して人のいないところで爆発するだけであったが、ひとつだけ犠牲者が出た。この展示のタイトルに使われている盲目とは視覚障害者のそれではない。「問題は盲目そのものではなく、それを言い訳とした野蛮、冷徹な攻撃にあります」と竹内は言う(竹内『エコーシューティング 盲目の爆弾』より)。たとえば、現代のようにミサイルの先端にカメラを取り付ることによって対象物を見定めて衝突するまで飛んで行くシステムがある。私達も普段経験しているように、自分が関わったものが何に使われるのかはわからない。

竹内は爆発が起きた現場に赴いて、ドローンを風船のように操作して風船爆弾の動きを模して着地させている。竹内とわたしの身体はドローンとともにあるのではなく、視覚だけを託している。ここで竹内は「手の目」なる座頭の姿をした妖怪を紹介する。

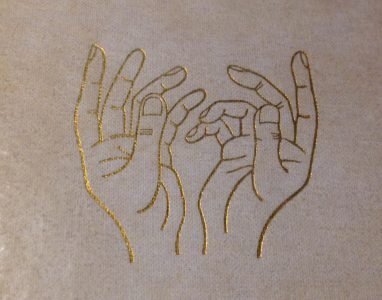

これは絵にあるように顔に目がないかわりに手に目がついている妖怪であり、その発生については諸説あるようだが、わたしが見るからに盲人というのはそもそも視覚=目を持たないのにこの妖怪は手というところに目を置くことによって視覚の触覚性を強調しているように思われる。盲人にとって杖はセンサーだというがそれを動かしながら空間を把握するようなことだ。じっさい、竹内は目に手が付いているというこの妖怪のイメージから「指向性」に注目している。わたしたちは経験したことがないか、何ら見えない暗闇のなかで手を動かしてスイッチを探すようなことを。その時の手は何かをつかもうと空をうつろいていなかったか。スイッチを求めてさまよう、その手を。

登場する人たちが何かを指差したり身振りをした時にそれがリピートされる。それもかえって、その身振りの目的が喪失するかのような、うつろう身体になっている。わたしたちはディスプレイを通じてみるヴァーチャルなものによって、視界がより開けるようになると同時にその視界が狭まっているという視覚の二律背反を経験している。つまり、目が見えるようになるほど、目が見えなくなっている。今まさに、キーボードとトラックパッドの上、スマートフォンの画面をうつろう手とともに。

全盲の男性が映画を作ることを主題とする《ナイトクルージング》の冒頭では、真っ黒な画面にSF調の短編が流れている。それは加藤が作った映画の音声のみのイメージであった。この冒頭を見ながら、わたしは自分の地点を探していた。あらゆる映画の幕が開けるときに、鑑賞者は映画との関わりを作る時に依るべき、感覚の地点を探しはじめるではないか。闇のなかであのスイッチを求めるあの手のように。

わたしは耳が不自由なので、iPhoneのアプリ「UDcast」を使って日本語字幕を表示していた。iPhoneに映る画面は真っ黒で字幕が表示されるだけである。それに、わたしたちはiPhoneとスクリーンを同時に見ることはできない。だから、わたしの視線はiPhoneと映画を行き来していた。字幕だけを見つめ、ある時にはスクリーンだけを見つめた。あるいはiPhoneをスクリーンに重ねるようにして字幕を見ていた。iPhoneを握っている手をあちこちに動かしながら、字幕とスクリーンという分解されたものを空間的にも言語的にも視覚的にも絶え間ない反復することによって、これらが結んでいる第三の点を見つめていた。それが上に書いた「感覚の地点」である。そこには映像(視覚)もなく、字幕(言語)もなく、ただ、加藤が表現しようとするものがあった。これが《ナイトクルージング》の姿だ。

ところで、この映画において視覚にもっとも執着していたのは加藤本人であるように思われた。加藤が監督をする映画を製作するチームがあって、加藤の台本に対してCGの担当者や撮影クルーが目による判断を遂行したことはいうまでもない。プロセスを見ると、監督の指示による遂行である。無人航空機(ドローン)のパイロットは遠くにいる。それでも操縦が可能なのはカメラがあるからで、視覚のみを遠くに仮託(レンタル)することで別のところを浮遊している感覚を作り出している。ぶっきらぼうに言えば、スタッフたちは加藤が手によって操作する、触覚的な視覚である。

加藤は台本を整えていく際に女性の顔を指し示す言語的イメージ膨らませようとした。江戸時代の人たちの頭蓋骨やアンドロイドの女性の顔に直に触れて顔の型を理解しようと努めていたし、出演する俳優の顔、髪型、服に触ることでその身体を丹念に理解しようとしていた。あるシーンについてスタッフが加藤に説明するときの方法としてフレームを模した長方形の枠を使って、レゴやチューバッカの人形などオブジェクトを触らせていた(余談だが、チューバッカの精巧な人形とソフビの対照させながらCGについて説明するところはおもしろかった)。加藤はそのとき、フレームを見ているのではなく、フレームの向こうにあるものに触れることで位置関係を把握していた。撮影現場でも金氏徹平と宇宙のシーンを撮影するとき、どこかの学校の教室をセットに見立てつつ、加藤はぶら下がったボールに触れることでそれらの位置関係を位置を把握していた。加藤はこの部屋に入ったときに指を鳴らしながら空間を把握していた。この方法は竹内が「盲目の爆弾」の冒頭で表現していた、コウモリのエコーのやり方である。自らシグナルを発してその反射によって位置関係を把握すること。妖怪「手の目」のイメージすら生ぬるい、もっと手の伸びた、合理的な判断に基づく、遠隔的で、機械的なものだ。

これを確かめた加藤は言う。

「よーい、スタート」

VRを使って絵を描き、それを平面作品と反復してみせる木村翔馬。おびただしいイメージを描くだけでなく版画でも試みる名もなき実昌。加藤がこの二人の展示、カオス*ラウンジの木村翔馬と名もなき実昌「ヴァーチャル・リアリティの居心地」を訪問したらば、二人は加藤にどういう身振りで接するだろうか。

木村のようにVRのなかで描かれた作品を加藤は見ることはできないし、触れることも叶わない。むしろ、名もなき実昌の方が、手と指を使って絵を描いたり、版画にも取り組んでいるぶん、加藤への説明が可能なように思われるかもしれない。けれども、作家が媒介として作品と加藤のあいだをつなぐ理路に落とし込むのは安易な答えであって、わたしたちがとるべき道ではない。

たとえば木村がVRのなかで表現した作品を見るにはゴーグルを装着するか、その内部が投影されているスクリーンのどちらかを見なければならない(写真を撮り忘れた・・・!)。藤城嘘さんがたまたま在廊していて、彼はゴーグルを手で動かしながらわたしに説明をしてくださった。するとスクリーンに映る木村さんのVRとその中の作品が動いた。さりげない説明は、わたしたちの身体が木村の作品を見ることが可能なのか、そうではないのか十分に揺るがすものだった。つまり、ゴーグルを装着すれば身体と視覚がマッチングされて作品を見ることができるが、取り外すと視覚と同調する身体が離れ、わたしたちはゴーストのようにスクリーンに映っている木村の作品を眺め回すことになる。わたしたちが獲得するふたつの視覚の経験がぶつかり合うことによって、わたしたちは木村の作品を見つめる視覚を失っていることに気づく。だから、わたしたちは木村がスクリーンとVRを同時に用意していることについて注意深くあらねばならない。この視覚の喪失ということを別のベクトルから強めるのが名もなき実昌のドローイングであって、もとのイメージにたどり着くことが難しいイメージ、何かがとろけているイメージから、多くの言葉や思念が浮かびかけるが視線をそらすと消し飛んでしまい、もう一度見つめなければならない身振りをわたしたちは絶え間なく繰り返している。全盲の身体をさしはさむことによって二人の作品の滴がよりきらめいている。