20220108

Posted on 2022/01/08

1月8日。土曜日。知人に誘われて都現美で「クリスチャン・マークレー トランスレーティング[翻訳する]」をみる。マークレーの《The Clock》はヨコトリで強く脳裏に残っている。そのときは映像のサンプリングがすごく凝っているなというのが第一印象だったけど今回の展示は違う。端折っていうと「動きから動きに」だった。認知言語学では意味の基盤である「ベース」と、そのなかでその語の意味が示す「プロファイル」がある。たとえば、腕は体をベースとし、肩の付け根から先の部分をプロファイルする。手は腕をベースにし、手首から先の部分をプロファイルするということだ。だから、ベースとプロファイルは互いに不可欠であるとするのが認知言語学の考えとしてある。

けれども、マークレーの作品のなかには、腕が腕そのものをベースにもプロファイルにもしているように知覚してしまうところがある。言いかえると、腕は腕をベースにし、腕の付け根から先の部分をプロファイルする。腕と腕が繋がっているという認識のしかたになってしまう。こうした、ToとFrom。あるイメージ自体が脳裏から立ち去ろうとした瞬間(From)、別のところから同じ種類のものがやってくる(To)。たとえば、《リサイクル工場のためのプロジェクト》ではリサイクル工場でブラウン管のディスプレイを壊してパーツを分けている映像を、プロセスに沿って円を描くように細かく配置している。ぐるっと歩きながら見れば工場での作業が終わることはない。そのうえに、その映像じたいを近い型のディスプレイで見せている。これらを認識したとき、ディスプレイが「ToとFrom」になった瞬間であって、ディスプレイがリサイクル工場でディスプレイを解体するさまを映している、解体されて形を失ったディスプレイをディスプレイが映しているという知覚が続いていく。

ほかにも《ミクスト・レビューズ(ジャパニーズ)》は手話で語る映像で、言語、音、風景、行為などいくつかの表現のレイヤーが複雑に絡みあっている。手話、音があり、風景があり、行為が現れる。豊かなすばらしい表現だが、わたしの目を強くひいたのはこれらの表現がいずれもたったひとりの身体で表現されているということだった。これは、ソースとなるつながりのない短いレビューがミキシングされているからだろうか、物語る身体が「ToとFrom」の双方を兼ねる効果を作り出している(これはおそらく、ナラティブというものが備える自己生成の問題でもあるだろう)。身体が手話を語る、手話が身体を語る。身体が風景をあらわす、風景が身体をあらわす、身体が音を立てる、音が身体を立てる・・・と知覚された。

話はそれるが、展覧会のウェブサイトに掲載されている、マークレーの言葉「矛盾してるようだけど、私は音について、それがどう聞こえるかということだけでなく、どう見えるかということにも興味があるんだ」わたしは以前、『知のスイッチ』に収められている「ひとりのサバイブ」という論考を書いているがそのはじめで国木田独歩の『武蔵野』を取り上げているが、その言語経験に近いものがある。

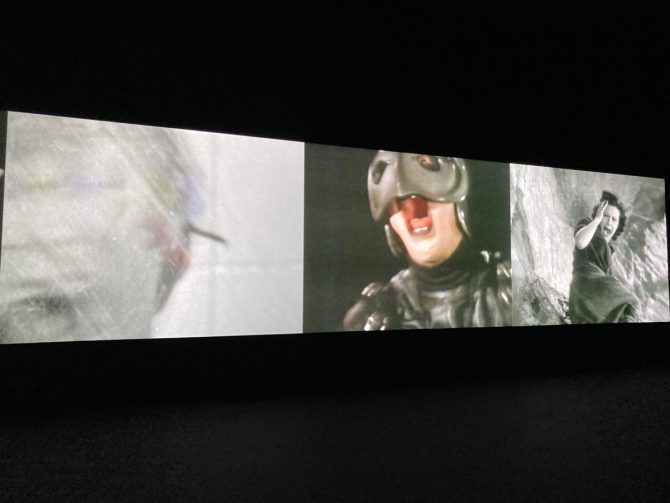

参考までに《ビデオ・カルテット》には身体障害者の映る映像が3つあるように見受けられたが、その元となるソースは「ピアノ・レッスン」「何がジェーンに起ったか?」「黄金の腕」である。ほかにも、《レコード・プレイヤーズ》は何人かでレコードを叩いたり引っ掻いたりする短い映像だが、レコードの黒い円と人の表情の見えにくさがドイツ表現主義のあの暗さを思う。マークレーを見て知人とお茶をして別れる。その後に久保田成子展と、コレクション展をみたが、その話はまた書いてみたい。帰りの電車のなかで周りは部活帰りの大学生にダウンジャケットを着た人がみえる。大学生の足元にNIKEのエアーマックス95のリメイク。ハイヒールなど硬い靴を履いた人が乗ってくるとその人の足音がわたしの足元に伝わってくる。

Be the first to leave a comment