カテゴリー: Journals

-

米内山明宏さんのこと

先月末、ろう者の米内山明宏さんのご逝去を知った。 ろう演劇でよく知られている人だが、関心の幅が広いかつ多能な方…

-

20220506

5月6日。ゴールデンウィークのあいまの金曜日。5日の日記は書かなかったけれども、両日とも史料のデータを整理した…

-

20220503

5月3日。起床してシャツを着ようとタンスを開けたら、Tシャツが入っていたので、今日の暖かさなら大丈夫かなと袖を…

-

20220502

5月2日。今日もウェブサイトに手を入れており、公開できるレベルになった。ポストを開けると大きな封筒、水道代の通…

-

20220501

5月1日。5月は雨から始まった。朝はこれから雨になるの?と思うようなのどかな天気だったが、午後から雨が続いてい…

-

20220430

4月30日。太陽がきれいな日。4月末になると雨が多かったので久しぶり。コーヒーも美味しく、連休のはじまりの日な…

-

20220429

4月29日。連休のはじまりだが、研究者にとっては、進行中の研究を進める機会にもなっている。外出の予定もある。ツ…

-

20220428

4月28日。依頼を受けた仕事を進めるため、夕方に図書館まで出かけて資料を収集した。最近は大正期の演劇について調…

-

20220427

4月27日。ひさしぶりに九段下と神保町に降り立つ。九段下にある昭和館で以前から関心を持っていた雑誌記事からコピ…

-

20220426

4月26日。パソコンの画面をみつめている目。トラックパッドに触れて、キータッチをする手。もじょもじょと動くこと…

-

20220425

4月25日。晴れた月曜日。母の日が近いということもあり、欲しいと言っていた買い物グッズを通販で買って送ったら喜…

-

20220424

4月24日。雨の日曜日。外出する気もなく、家でゆっくり過ごした。冷蔵庫をあけると洗面器ぐらいの大きなボウルがあ…

-

20220423

4月23日。気温が25度と春の終わりころのさわやかな風をスキップするように真夏がひたひたと近づいている日。上野…

-

20220422

4月22日。昨日、夜遅くにスーパーマーケットに寄ったら、1kgほどのいちごが800円だった。いちごジャムにする…

-

20220421

4月21日。図書館でリサーチを終えたわたしは外にでたとき、傘を忘れたことを濡れた路上をみて気づいたのだった。道…

-

20220420

4月20日。今日書くことは昨日に似た話かもしれない。ある雑誌に載っている連載小説がおもしろいと思っていた。その…

-

20220419

4月19日。ポストを開けると、厚みのある封筒で古書店の名前が印刷されていた。手にした瞬間にわかった。少し前に頼…

-

20220418

4月18日。昨日の日曜日、愛媛県の清見オレンジをジャムにする。レシピはグラニュー糖を入れて煮込む…

-

20220417

4月17日。 最近見た印象的な夢のこと。わたしは左手に何か重いものを持っている。あまりにも重くて目覚めたが、手…

-

20220317

3月17日。シュワー・シュワー・アワーズの報告書やら書類一式を整えて提出する。終わりがみえてきた。また、横須賀…

-

20220316

3月16日。日記を書かねばならないのに3月があっという間に半分になってしまったのであせっている。3月5日にシュ…

-

20220302

3月2日。前回は2月23日だからまるまる1週間、日記を書くことができなかった。ドラフトは書いていたのだが、言葉…

-

20220223

2月23日。ロシアがウクライナに侵攻しようとしており、緊張感が高まっている。電光石火でしかも全面的に攻撃を仕掛…

-

20220222

2月22日。わたしの誕生日。だからというわけではないが、昨日スーパーで買い物をしていてひき肉がセール中だったの…

-

20220221

2月21日。大学に出かけて諸々の作業を進める。電車で向かう途中、わたしはツイッターでたまたま流れてきた「現金3…

-

20220220

2月20日。今日の予定はオンライン・ミーティングひとつだけで今後のプランについて突っ込んだ話をする。ほか、京都…

-

20220219

2月19日。東京都現代美術館でのシュワー・シュワー・アワーズ「身体から響く音楽をさがしてみよう」に向かう。クリ…

-

20220218

2月18日。仕事の帰り道にスーパーでいちごを買った。通っているスーパーはレジ打ちに若い人もいれば、明らかに定年…

-

20220217

2月17日。無人島プロダクションで開催中の荒木悠さんの個展を訪問しようと思ったが、恵比寿映像祭がもうすぐ終わる…

-

20220216

2月16日。新しいゲラが届いた。書けば書くほどゲラも届くことになる。学期のレポートも続々と集まってきて、断続的…

-

20220215

2月15日。寒い朝を起きるのに一苦労しているが朝のコーヒーを楽しみに起きているところだ。昨日通った美容院でシャ…

-

20220214

2月14日。チョコレート。夜になりかける時間、今年はじめていつもの美容院に出かける。お世話になっていた方がご結…

-

20220213

2月13日。連休の最終日なので出かけようとも思ったが、寒いし、〆切の近い仕事も溜まっているので家の机で作業をす…

-

20220212

2月12日。雨が降り、雪もまた積もるというニュースで朝から体が冷える。今年の冬は雪が多いようだ、北陸や北海道で…

-

20220211

2月11日。雪も解けており、陽射しの良い休日、本を抱えて外出する。電車に揺られながら北村紗衣 『批評の教室』を…

-

20220210

2月10日。雨から始まる一日。天気予報では大雪の予報が出ている。今度、3月5日に予定しているシュワー・シュワー…

-

20220209

2月9日。午後から横浜市民ギャラリーへ。月末から予定されている展覧会「モノクローム ―版画と写真を中心に」にあ…

-

20220208

2月8日。昨日の授業が終わり、空気が抜けそうになっている風船のように少ししぼんでしまっていた。人前に立つという…

-

20220207

2月7日。朝の気温があがっていて、気持ちよく起きられる。朝はいつも弁当を作りながら朝食を食べているという「〜な…

-

20220206

昨晩、小説家の西村賢太さんが亡くなられたことを知った。わたしは西村さんの熱心な読者ではなかったが、「廃疾かかえ…

-

20220204

2月4日。補講のために大学へ。授業の準備などで時間をかけたので、執筆とリーディングを休んでいる。しかもメールの…

-

20220205

2月5日。とんでもなく美しい風景を夢でみることがある。今日は岬の上に建つホテルで白を基調にした部屋で横に細長い…

-

20220203

2月3日。スーパーで太い大根が安買ったのでサラダにしようと一本買ってあったものを冷蔵庫から取り出す。葉に近いと…

-

20220202

2月2日。2が続くのは、この日と22日。世の中は新型コロナウイルス感染症が軸となって高速度で回転していて、何が…

-

20220201

2月1日。パスタにチーズをかけて食べながらニュースを見ていたら、熊本県産のアサリの97パーセントが外国産である…

-

20220131

1月31日。月曜日は平日というよりも、「ザ・平日」のようだ。起床してコーヒーにトースト。その合間に冷凍庫からご…

-

20220130

1月30日。起床してゆっくり洗濯機を動かす。水が注がれはじめるところに溜まりに溜まってしまった服を投げこんでい…

-

20220129

1月29日。土曜日の朝はいつも楽しみがある。今朝は普段のように目覚めたのち、新聞を読んでいたらツナサンドを食べ…

-

20220128

1月28日。26日から集中的に取り組んでいた作業について多角的に確認を終えた。一息ついたところで、前髪が目の前…

-

20220127

1月27日。昨日と同じく、学期末に向けた事務作業が中心の1日で、研究関係のことは残念ながら書けることがない。た…

-

20220126

1月26日。学期末を迎えたもろもろの作業に集中しなければならず、執筆・読書をする余裕がとれずにいる。起床して着…

-

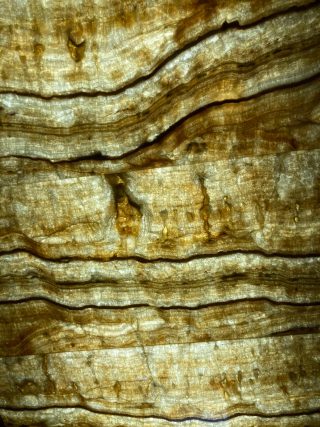

20220125

1月25日。写真は松濤美術館エントランスにある、オニキスの石材を薄くカットした天井。外は軽い雨が注いでいるなか…

-

20220124

1月24日。昨日、寝るのがおそくてやや睡眠不足。朝はふとんのなかでモゾモゾしていた。寝巻きで布団から出るのは寒…

-

20220123

1月23日。授業の準備で、文献を読みながら色々と教えたいことがあって、その量と質をどうバランスをとるかを考える…

-

20220122

2022年1月22日。今日はよく喉が渇いた。昼ごはんのハンバーグが濃かったからだと思う。午後、国際日本文化研究…

-

20220121

1月21日。松濤美術館の「白井晟一入門」を訪れるために渋谷まで出かける。このころは天気がいいのに空気が冷たい。…

-

20220120

1月20日。起床してすぐにパンにコーヒー。今日はパンが硬くならずにすんだ。豆を挽いてコーヒーを淹れるとき、前髪…

-

20220119

1月19日。週末の土曜日に掲載予定のAlong the Waysideの原稿を書いた。書いているときは手が止ま…

-

20220118

指先が乾燥しやすいせいであろうか、何かとものを落とす一日だった。卵パックから冷蔵庫に移すときに1つを冷蔵庫の端…

-

20220117

京都から自宅に戻る。ソフトキャリーにあるものを荷ほどきするまでが旅。夕食を軽く食べたのちすぐに寝る。なんだか変…