お盆にサンシャワー展(国立新美術館+森美術館)を訪問する。会場が2つあるという構成だけど、相当大掛かりである。国立新美術館の方でホー・ルイ・アン『ソーラー:メルトダウン』(2014)を見る。60分ほどの長めの映像なのだが、一気に見てしまった。ホー・ルイ・アン本人がプレゼンテーションする形式でイングランドと東南アジアの関係について語る内容である。

彼がアムステルダムの熱帯博物館で人類学者チャールズ・ル・ローのマネキンの背中が汗ばんでいたところからプレゼンが始まっている。ヘリオグラフィ、まばゆい白い服、植民地という男性だけの社会に女性たちがやってくる、コロニアルスタイル、といきなり多くの文脈が出てくるので現地の歴史をある程度理解する必要もあるだろう。

とりわけ映画からの引用が多い。メル・ギブソンの「バウンティ」(The Bounty, 1984)、デヴィッド・リーン「インドへの道」(1984)、チョウ・ユンファとジョディ・フォスター共演の「アンナと王様」(1999)などが多くが引用されている。わたしが彼はどういう経歴を持つ人なのかまだよく理解していない部分もあるが、映画をよく見ている人だと感じる。

この映像はいろんな引き出しがあって、多くの言説が絡み合っていて複雑で、しかも展覧会のカタログにも案内ぐらいで詳しい解説はされていない。インターネットで検索しても、去年の国際舞台芸術ミーティング in 横浜(TPAM)で開催されたときの短いレビューがあるぐらいである。

さて、この『ソーラー:メルトダウン』とどう相対するか。わたしなりに一言で表現すれば、この映像は「交差する瞬間の熱量」ではないか。手を擦り合わせていると、手のひらが熱くなるだろう? 暑くなったら、うちわを扇いだりして、冷まそうとするだろう? それが喪失したり、想像できなくなることの是非 — エントロピーの問題を問うている。

たとえば、『ソーラー:メルトダウン』で時間をかけられている部分として、デボラ・カー「王様と私」のシーンがあげられるだろう。著作権を所有するTCMにちょうどその部分を紹介しているところがあったので引用しておく。英語字幕が必要な人は右下にある「CC」をクリックしてほしい。スマートフォンによっては表示されないこともあるようだが、直リンクはこちら。

このシーンは、デボラ・カー演じるアナ・リオノウンズ、シャム国にやってきた家庭教師が「シャムの人々に出会い皆を知ることを学んだ」ことの喜びをダンスで表現するシーンである。シャムとイングランドにおける相互理解を表現しているのだろう、これは”Getting To Know You”(知れば知るほど)という歌である。ホー・ルイ・アンはこれをグロバリゼーションについての歌であると定義しながら、デボラの回転するスカート=地球の回転に注目しながらダンスを分析している。ここがとても面白い。

ここには、ヨーロッパと東南アジアの投影としてシャムとイングランドという支配者・被支配者という全く異なった立場のひとつの調和がある。たしかに、シャムがイングランドから家庭教師を招くことによって、シャムを世界とコミュニケーションできる国としようとした構想があったとホー・ルイ・アンはいう。でも、ここには熱量がない。シャムの人たちとイングランドからのアナの交流がこうもマイルドに手を取り合ってダンスを経て同化することに喜びを隠さない様子には二つの地域が交差する瞬間に生じうる摩擦、熱量が感じられない。わたしはそこにとても違和感を抱いた。

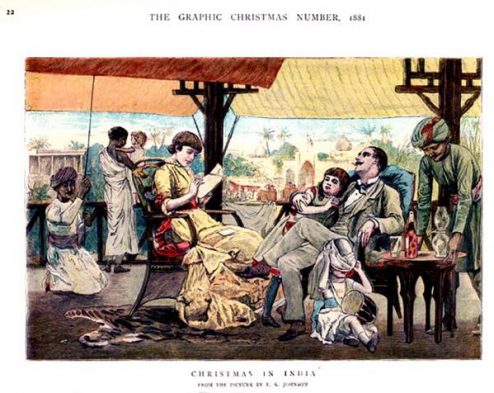

ここで大きく話題が変わり、彼が気づいたのは、扇ぐ、というファンを動かす労働の歴史であったという。プンカワラ(Punkah wallah)という労働層である。プンカとは暑い室内の上を動く大きなカーテンのようなものだそうだ。これが前後に振れることによって風を起こすというものである。以下の絵には、左で膝をついている男性が紐を上下させていて、この上にあるカーテンが主人たち家族を扇いでいるのである。これがプンカワラ。

ギョッとするよね。だって、この映像『ソーラー:メルトダウン』が上映されている国立新美術館のブースの真上にプンカそのものが吊るしてあるからだ。紐もあって、実際に扇ぐことができる。わたしたちはプンカワラになることができる。

これを扇ぐ人は無言でただ紐を上下させているだけであって、こういう労働をずっとしなければならない。彼らは歴史の外郭にいて、それは現在は扇風機やエアコンに取って代わられて消えたように見えるが、実際はそうではなく外国人家政婦や最下層の労働が現在のプンカワラである、と彼は主張している。クロネコヤマトや佐川急便のことを思い出す、配達業界という常に動いていなければならない業界の人手不足や厳しい労働のことを。見えないところでなされている膨大な労働。大学生の時、友人たちが夜にクロネコヤマトのセンターで宅急便を仕分けるバイトをしに行っていたことを。

彼はそういう「視界の片隅」歴史の外にある生を見ようとしている。アルベルティやゲオルグ・ジンメルの芸術論を取り上げないわけにはいかないだろう。アルベルティ『絵画論』では絵画を「開いた窓」とし、『建築論』では柱を「開かれた壁」と書いたし、ジンメルは絵画の統一性を補強するものとして額縁の存在を指摘している。このような視界のあり方、ある一定の境界を設定しなければ世界とイリュージョンを表現できないとするなら、一体歴史はどう記述しうるのか、構築しうるのかという問題を突きつけられたように思える。アルベルティが開くなら、ジンメルは閉じるという境界の緊張状態を保ちながら歴史を押し広げていくことを思った。そう、境界が交差する瞬間である。

ところで、聾者としての視点を提示しておきたい。ホー・ルイ・アンはチョウ・ユンファとジョディ・フォスター共演の「アンナと王様」(1999)を引用しているのだが、ここではマレーシア(だったかな?)で大掛かりなセットを作り、キャストを現地で集めて演じさせたというが、そこで話される言語はその人たちの言語ではなく、映画のために覚えることを指摘している。「意味を除去された言葉で演じることは演技を純粋な労働に還元します」と彼はいう。記号論のような視点だが、聾者たちの手話も似たような状況があるように思う。日本でも聾者が出てくる映画は増えてきているが、俳優がそのために手話を覚える。生きるためというよりは演技のための手話が存在しているということだ。そこで動かされる手話は、その俳優のなかにいる人の生から出た手話ではなく、俳優としての手話でしかない、広く言えば言語を消費していると彼は断罪している。

全体のスタイルとして、ホー・ルイ・アンは全体においてスティーブ・ジョブズのような壇上におけるプレゼンテーションを採用している。シンプルな服装、暗めの会場、2つのスクリーン。彼はスクリーンのあいだを行き来してプレゼンテーションを進める。もちろん、彼の視線はカメラに向けられていて、その向こうには鑑賞者たちがいる構造になっている。おそらく実際のプレゼンテーションを編集したものであろう。

この映像を見るわたしたちはすでにこのプレゼンテーション・スタイルに慣れきっていて違和感を感じず、彼の主張を受ける、聞き手としてそこに没頭してしまう。実はこのスタイルがこの映像にとってとても厄介な構造になっている。それこそが、陥穽である。その穴とは、支配・被支配の「交差」ではないか。まず、ひとつは彼の出自であって、シンガポール人だそうだが、被支配地域のアイデンティティを持っていながら西洋の視点を持ちながらその地域を語ることによってふたつのまなざしを交差させている。それから、東南アジアという地域はヨーロッパだけでなく日本も支配したことがあった、WWIIによって。だから、彼がこちらを見つめるとき、わたしはかつて支配したことのある国に生まれたアイデンティティのことを意識せずにはいられなくなってしまう。それを受け止めるためには彼のプレゼンテーションから目をそらさず、彼を見つめ返さねばならない。それが陥穽である。ホー・ルイ・アンとわたしの視線が「交差する瞬間」に熱量が生じざるをえない。それを感じながらフィニッシュを迎える。

うっすらと汗を感じながら。熱量は汗だ。

さあ、映像の真上にあるプンカワラを扇いで汗を乾かそう。誰かに扇いでもらわなければならないな。