もぎとった果実のように、声を手渡す — 石牟礼道子

Posted on 2017/07/13

石牟礼道子『苦海浄土』『神々の村』『天の魚』を読了する。言わずと知れた、水俣を描いた三部作。

樹木から果実を取ったように、石牟礼が取る声が生(キ)のまま。それは文字という濾過を介していない。紙の上に、声じたいとして留まっている。人の声を一度すら聞いたことがないわたしにとって、その声は石牟礼が書き取るというよりは、石牟礼の手から絡め取られた声を手渡しされたように思える。

声の手渡し!

それが可能なのは、ひとつは方言なのだろう。その土地にまみれた口から出てくる言葉がある。標準語という極めて政治的な言語体系を逆行してやってくるからだ。

それから、水俣病の人たちの身振り。

『苦海浄土』の冒頭、九平について。

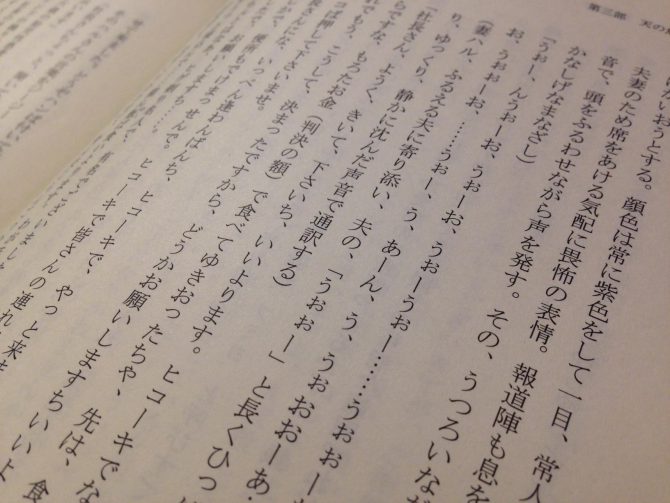

「彼の足と腰はいつも安定を欠き、立っているにしろ、かがもうとするにしろ、あの、へっぴり腰ないし、および腰、という外見上の姿をとっていた。(・・・)下駄をはいた足を踏んばり、踏んばった両足とその腰へかけてあまりの真剣さのために、微かな痙攣さえ走っていたが、彼はそのままかがみこみ、そろそろと両腕の棒きれで地面を叩くようにして、ぐるりと体ながら弧をえがき、のびかけた坊主刈りの頭をかしげながらいざり歩き、今度は片手を地面におき片手で棒きれをのばす。棒の先で何かを探しているふうである。幾遍めかにがつっと音がして、棒きれが目ざす石ころにふれた。少年は目が見えないのである。」『苦海浄土 第一章 椿の海』

また、加害側であるチッソの人間。

「日鼻立ちのつくりがおおきく出来ているだけに、患者たちの言葉を浴びるたんびに、だんだんとその表情からは生気が抜けて行き、むなしく、立派に、そこに置かれていた。ことにおおきなその目は判断を停止したような暗鬱な色になっていて、社長の補佐役であろう入江専務の方を瞬きながら幾度もふりかえった。」『天の魚 第三章 鳩』

水俣病に加害者と被害者がいるという特徴があるとしても、あらゆる現象において立場のいかんを問わず、人間は社会制度の内・外側の中で抗わなければならない。そうであるならば、人間はこう精緻に描かねばならない。わたしは作家ではないが、そうでなくとも日々の生活において何かを表現・要求するときにその外と内側の動態と連関をもっと丁寧に表現できればと思う。

石牟礼道子という駅はまた寄ることもあるだろう。駅を通過し、わたしを乗せた電車は次に向かう。

Be the first to leave a comment