カテゴリー: Review

-

重力をつきぬける — 齋藤陽道『感動、』

齋藤陽道『感動、』(2019)より フョードロフにとって重力とは原罪に似ていて、人類を下方へ、大地へ、横臥状態…

-

少し開いた戸の向こう側 — 志村信裕《Nostalgia, Amnesia》(2019)

国立新美術館で配布された、21st DOMANI・明日展の配置図・出品リストを見て、志村信裕の展示場所を確かめ…

-

紙をかき分ける — 村上友晴展「ひかり、降りそそぐ」

村上友晴展「ひかり、降りそそぐ」を見る。 これは絵画というよりは、一人の織りかさなる祈りのように思えた。 村上…

-

風景の分解不可能性 — 「Hyper Landscape 超えてゆく風景展」

「Hyper Landscape 超えてゆく風景展」にて ワタリウム美術館にて「Hyper La…

-

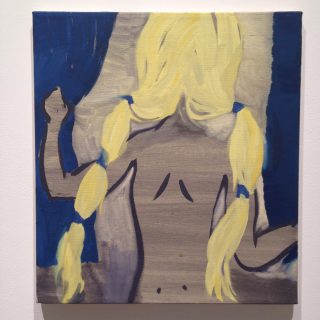

背中の思い出 あるいは、思い出の背中 — 村瀬恭子

村瀬恭子《In The Morning》 (1998、村瀬恭子展にて(ギャラリーαM)) ときお…

-

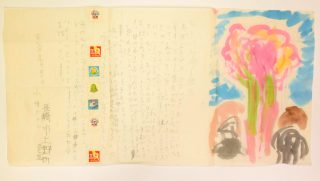

筒井茅乃とヘレン・ケラー

今日は8月9日。 アメリカのボストンにあるパーキンス盲学校のアーカイヴスにはヘレン・ケラー宛への手紙が多数デジ…

-

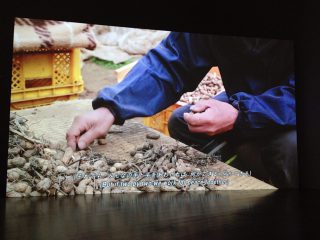

偶発の組成 — 地主麻衣子「欲望の音」

Art Center Ongoing「53丁目のシルバーファクトリー」にて HAGIWARA PROJECTS…

-

思い出の触覚 − 椋本真理子「in the park」

国分寺のswitchpointへ。 椋本真理子の作品には、ニュートラル、非場所性、人工、といった言葉を思い浮か…

-

瑞々しさの基準

宮城県・多賀城市にて。 何かに対する判断基準として、それが瑞々しいかどうか、というのがある。 ある機関で史料調…

-

もぎとった果実のように、声を手渡す — 石牟礼道子

石牟礼道子『苦海浄土』『神々の村』『天の魚』を読了する。言わずと知れた、水俣を描いた三部作。 樹木から果実を取…

-

島嶼‧地動‧重生:921地震十五周年特展

去年12月、台湾歴史博物館で1999年9月21日の震災をテーマにした展覧会「島嶼‧地動‧重生:921地震十五周…

-

繋がらない男女 — 齋藤陽道×百瀬文

2014年9月13日、ギャラリーハシモトで齋藤×百瀬のイベントにて。何を行うのかは事前に告知されず、それゆえに…

-

二人から撮られる — 齋藤陽道と百瀬文

齋藤陽道。 百瀬文。 二人はわたしのなかでは、別の繋がりにいた。齋藤くんとは青山で会ってそのままマックに流れ込…

-

俺式札幌国際芸術祭での食事

7月21日から26日まで札幌に滞在していました。 ちょうど、札幌国際芸術祭(SAIF)が開催されているときです…

-

唇を読むことを依頼する恐ろしさ ― アンリ・サラ

東京国立近代美術館「映画をめぐる美術 ― マルセル・ブロータースから始める」をみる。真っ黒なカーテンが通路を覆…

-

ミケランジェロ「階段の聖母」における聖母の身振り

国立西洋美術館でミケランジェロ展がスタートしました。今年、わたしがもっとも楽しみにしていた展覧会のひとつです。…

-

宮崎駿「風立ちぬ」の感想

宮崎駿「風立ちぬ」の日本語字幕版が公開されたので見てきました。場所は横浜ブルク13、シアター5。席はI-11。…

-

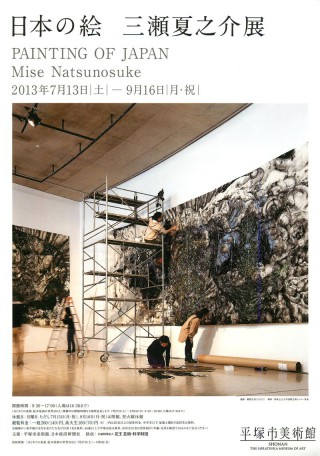

マストの帆のようにはためく絵 ― 三瀬夏之介展

夏の薫風のままに。 平塚市美術館の日本の絵 三瀬夏之介展へ。三瀬夏之介さんのサイトもある。入口に芳名帳が置かれ…

-

梅佳代展

Keyword:梅佳代/東京オペラシティ

-

絵画と街とわたしの切れ目 — 今井俊介

keyword:HAGIWARA PROJECTS/今井俊介/初台 2013年 4月 28日(日) 20時23…

-

瞽女とざらつき

keyword:橋本照嵩/瞽女 2013年 4月 03日(水) 22時41分23秒 癸巳の年 卯月 三日 己亥…

-

「盲」と接続する(ソフィ・カル展)

原美術館で開催されているソフィ・カル展をみにいく。 彼女の盲人を撮影した写真というのは、わたしにとっては京都盲…

-

エリヤと天使(ルーベンス展)

“Le prophète Elie reçoit d’un ange du pain et de …

-

理想の醜さ

kewword:TOKYO ANIMA!/最後の手段/深山にて 2013年 3月 25日(月) 00時08分2…

-

松木武彦『列島創世記』- 岡本太郎がみた火焔土器について

[tmkm-amazon]4096221015[/tmkm-amazon] この本は話題になり、…

-

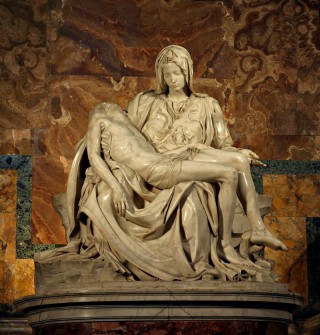

ミケランジェロ《ピエタ》におけるキリストは死んでいるのか?

[tmkm-amazon]4906394353[/tmkm-amazon] 篠原治道『解剖学者が…

-

ミケランジェロによる男性器(陰茎・陰毛)の表現について

篠原治道『解剖学者がみたミケランジェロ』(2009)を読みました。この本はタイトルの通り、篠原がミケランジェロ…

-

木下直之『股間若衆 男の裸は芸術か』

[tmkm-amazon]4103321318[/tmkm-amazon] 会田誠展にわいせつな…

-

Day oneをDropboxで同期する方法

人気メモアプリのDay oneについて、データ”journal.dayone”をdro…

-

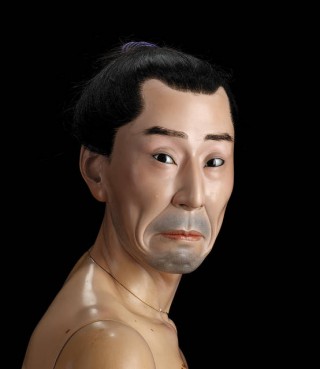

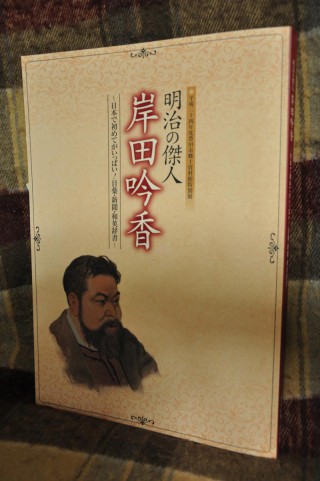

岸田吟香展カタログを入手せよ

豊田市郷土資料館が特別展「明治の傑人 岸田吟香 ~日本で初めてがいっぱい!目薬・新聞・和英辞書~」を開催してい…

-

加藤由美子「黄金金閣 — 炎上から再建へ」

前のポスト「新聞の挿絵にみる、明治の金閣」と関連しますが、鈴木博之編『復元思想の社会史』のうち、加藤由美子(1…

-

服部英雄『河原ノ者・非人・秀吉』(2012)

服部英雄『河原ノ者・非人・秀吉』(山川出版社、2012)を読了しました。 [tmkm-amazon]46341…

-

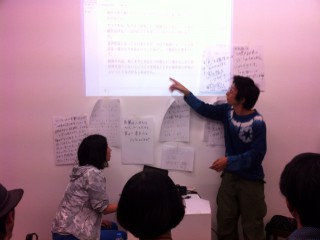

立命館での講演風景

生存学センターより頂いた写真。創思館の401、402のレクチャールームなるところ。 スライドの前にいるのがわた…

-

立命館大学先端総合学術研究科での講演について

1、はじめに 立命館大学にて講演をしてきました。テーマは「明治10年代の京都盲唖院の発展と縮小に関する諸様相」…

-

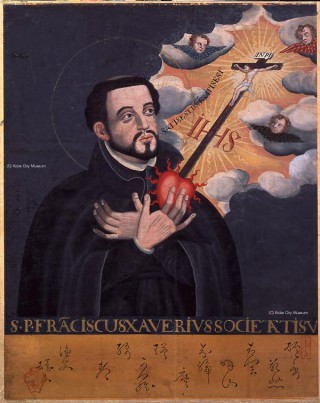

なぜ、♥なのか ― ハート型の歴史

クリスマスですね。この日はいつもより少し背筋を伸ばしてあるくと気持ちのよい日です。 ところで、クリスマスという…

-

明治村訪問記

今日は愛知県犬山市にある明治村へ。 明治村は、建築家・谷口吉郎と名古屋鉄道・土川元夫が1961年にスタートさせ…

-

一橋大学附属図書館での調査について

(写真:銀杏に囲まれる一橋大学。図書館は左側の時計台のある建物。右はあの兼松講堂。) 一橋大学にて資料調査をし…

-

表象文化論学会第7回研究発表集会

11月10日に、表象文化論学会第7回研究発表集会に参加しました。7月は発表者として参加しましたが、今回はオーデ…

-

彼女にはわたしのかげが外国人のように…

京都でかげうつし展をみる。 この展覧会は、京都市立芸術大学ギャラリー(KCUA)であっていたのだが、1、2階を…

-

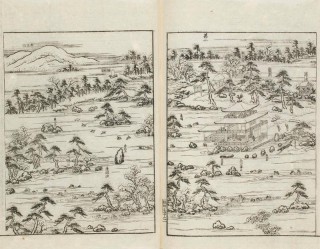

絵巻の形式について

若杉準治編『絵巻物の鑑賞基礎知識』を手にする機会がありました。 [tmkm-amazon]4784301577…

-

日本盲教育史研究会 第一回研究会

・日時、会場の環境 10月13日土曜日に日本盲教育史研究会の設立総会および第一回研究会が日本点字図書館にて開催…

-

ハモンド『カメラ・オブスクラ年代記』

前ポストでは、カメラ・オブスクラ・ポータブルの制作について取り上げました。今日はこのカメラ・オブスクラに関する…

-

カメラ・オブスクラ・ポータブル

メディア論、視覚文化論、美術史、写真史について語るとき、どうしても外せない概念として「カメラ・オブスクラ」があ…

-

東博めぐり

「腊葉(さくよう)」(1冊 江戸時代・18世紀) 木の葉をはりつけているもの。スクラップブックではないけれども…

-

国家図書館の利用方法

去年の12月、台北まで行ってきました。ある事蹟についての調査のために訪問しましたが、その一環で台北にある「国家…

-

『災害弱者と情報弱者: 3・11後、何が見過ごされたのか』

田中幹人、標葉隆馬、丸山紀一朗『災害弱者と情報弱者: 3・11後、何が見過ごされたのか』を読みました。 [tm…

-

レーピン展レヴュー

「国立トレチャコフ美術館所蔵 レーピン展」を鑑賞した。ここ最近は一人で展覧会をみてばかりだったのだが、イリヤ・…

-

辰野登恵子と柴田敏雄

Keyword:辰野登恵子/柴田敏雄/国立新美術館/与えられた形象 2012年 9月 01日(土) 01時13…

-

レーピン展にむけて

いま、Bunkamuraで開催されている、「国立トレチャコフ美術館所蔵 レーピン展」。わたしはこの画家について…

-

奈良美智とペリー

「奈良美智:君や僕にちょっと似ている」と「ペリーの顔・貌(かお)・カオ -「黒船」の使者の虚像と実像-」が同じ…

-

ヴェネツィア・セックス

ニコラス・ローグ『赤い影』をみた。ふつうにTSUTAYAでレンタルできる。 以下、ネタバレにならないよう、注意…

-

ジネヴラとタルコフスキー

アンドレイ・タルコフスキー「鏡」をみていると、1コマ、1コマが光とともにやってきて、過ぎ去って行く・・・。その…

-

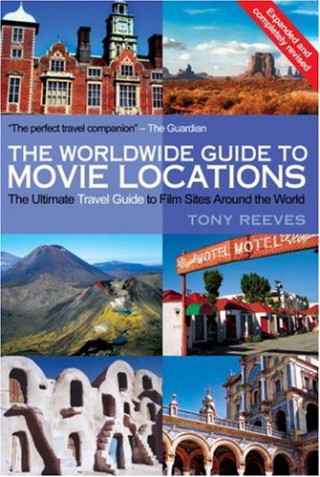

美術/建築から映画をみる

ジュースキント『香水』の原作と映画について池上英洋先生( @hidehiroikegami )とTwitte…

-

おおかみこどもの雨と雪

Twitter上で話題になっていたし、予告編が良かったので日本語字幕付き上映を待ってすぐ見に行った。 劇場は横…

-

冬の思い出

医学書院の雑誌、『訪問看護と介護』2012年8月号に、わたしのインタビューが掲載されました。寒い冬で、時期的に…

-

「曜日」の読み方の歴史

わたしたちは曜日を「ようび」と読んでいますが、かつては「ようにち」と読むこともありました。日本において曜日を制…

-

積み上げられた苺

9月からのシャルダン展の目玉がまさにこの『かごに盛った野苺』(1761年,個人蔵)。 サイトをみたときに、す考…

-

雪村自賛自画像の解説例

今更、といわれるかもしれないけれど、田中一松先生の「雪村自賛自画像の一考察」『國華』71、28頁を改めてチェッ…

-

ブックフェア「表象文化論のアトラス」の感想

表象文化論学会全国大会(7/7-8)との連動企画としてのブックフェアが始まりました。 場所はMARUZEN&ジ…

-

ソクーロフ「ファウスト」

先日、ソクーロフの「ファウスト」を鑑賞。一言でいうと、見るべき映画ですね。以下、ネタバレを含みます。