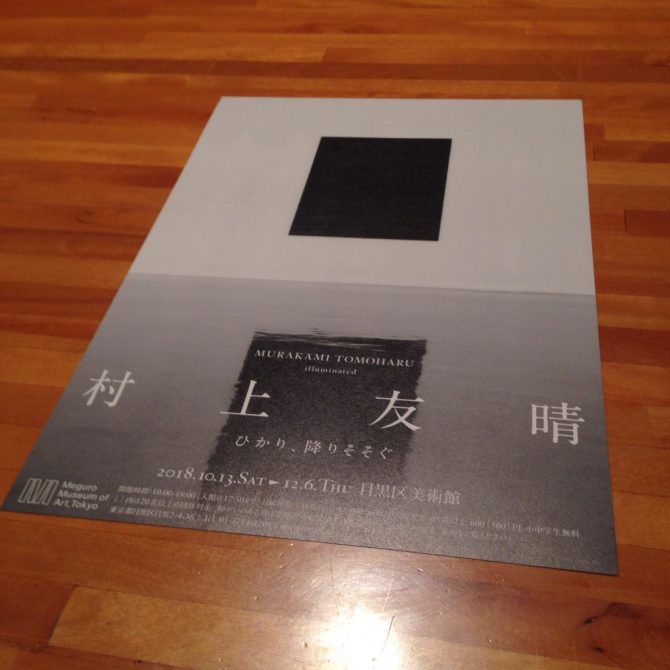

紙をかき分ける — 村上友晴展「ひかり、降りそそぐ」

Posted on 2018/12/06

村上友晴展「ひかり、降りそそぐ」を見る。

これは絵画というよりは、一人の織りかさなる祈りのように思えた。

村上の祈りのあいだを歩きながら、わたしは点字のことを思い出していた。点字は、裏側から書く言語である。点字板に紙を挟み、針に似た形状の点筆を使って裏側から紙を向こう側に突き出しているからだ。紙を圧延するものである。紙の表面を凸のパターンにすることで、文字を触覚で読めるようにしている。その意味で点字は厚めの紙を必要としている。

村上の作品にはドライポイントを使ったものがある。少しずつ紙の表面を削る。繊維をかき分けて、紙の奥に進んでいるのである。引き裂かれていく紙は、薄くなり、破れてしまうかもしれない危うさがある。すべてが村上の手探りである。点字もまた、盲人たちの手によって打ち出され、指先を探ることによって、はじめて文字として認識される。かれらはしばしば、その点字を光に形容してきた。たとえば、東京盲唖学校の同窓会が発行していた「むつぼしのひかり」がそうだ。点字は六点で表せるから、むつぼし=六つの星の光というわけだ。

テレビもなく、ラジオもなく、声のみに頼って生きる明治の盲人たち。触れることができない光に触れるという「むつぼしのひかり」。点字とはまさに神々しい輝きを放つものとして彼らのなかにあったのかなと想像していたが、村上がペインティングナイフを使って黒い絵の具を少しずつ重ねているのを見ると、点字とは、点筆によってきらめく光そのものというよりは、盲人たちを包んでいる光のない世界そのものが震えることできらめく光だったのではないかとも思えてきた。

村上友晴。一人の長きにわたって繰り返されてきた祈りが、明治の盲人たちの生を、点字をも浮かびあがらせている。「ひかり、降りそそぐ」ことによって。

Be the first to leave a comment