カテゴリー: Art

-

20220814

香川県丸亀市にある丸亀市猪熊弦一郎現代美術館にて今井俊介の個展「スカートと風景」をみた。 今井のこの10年ほど…

-

身体を光で切り刻む — 宇佐美圭司の芸術

7月2日、雨の日。東京大学駒場博物館の「宇佐美圭司 よみがえる画家」を訪問する。 わたしは東大の史料編纂所や明…

-

重力をつきぬける — 齋藤陽道『感動、』

齋藤陽道『感動、』(2019)より フョードロフにとって重力とは原罪に似ていて、人類を下方へ、大地へ、横臥状態…

-

わたしの2010年代

本棚とルイ・ブライユの胸像写真 2019年の年末。今年は2010年代を総括した一年であるといえる…

-

少し開いた戸の向こう側 — 志村信裕《Nostalgia, Amnesia》(2019)

国立新美術館で配布された、21st DOMANI・明日展の配置図・出品リストを見て、志村信裕の展示場所を確かめ…

-

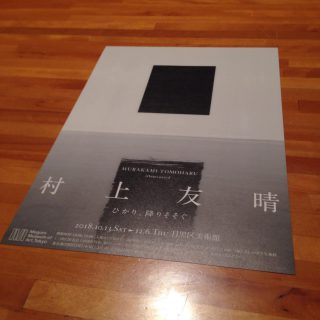

紙をかき分ける — 村上友晴展「ひかり、降りそそぐ」

村上友晴展「ひかり、降りそそぐ」を見る。 これは絵画というよりは、一人の織りかさなる祈りのように思えた。 村上…

-

風景の分解不可能性 — 「Hyper Landscape 超えてゆく風景展」

「Hyper Landscape 超えてゆく風景展」にて ワタリウム美術館にて「Hyper La…

-

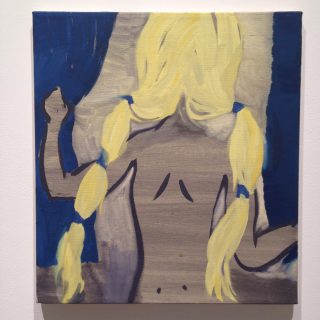

背中の思い出 あるいは、思い出の背中 — 村瀬恭子

村瀬恭子《In The Morning》 (1998、村瀬恭子展にて(ギャラリーαM)) ときお…

-

偶発の組成 — 地主麻衣子「欲望の音」

Art Center Ongoing「53丁目のシルバーファクトリー」にて HAGIWARA PROJECTS…

-

思い出の触覚 − 椋本真理子「in the park」

国分寺のswitchpointへ。 椋本真理子の作品には、ニュートラル、非場所性、人工、といった言葉を思い浮か…

-

トランス/リアル - 非実体的美術の可能性 vol.5 伊東篤宏・角田俊也

誰かを抱いた時。 子供のころ、父や母に抱きついた時。愛おしい人に抱きついた時。 胸や背中が膨張を繰り返して呼吸…

-

岡山芸術交流 会場情報・アクセスについて

岡本太郎「躍進」(岡山駅にて) 岡山芸術交流においては、各会場の作品の配置を示したパンフレットが配布されていま…

-

瞼の非同期とインサーション

画像はαMギャラリーウェブサイトより αMギャラリーでトランス/リアル - 非実体的美術の可能性 vol.4 …

-

瞽女の声

momatの吉増剛造展に。吉増が収集してきたカセットテープの束を見ていたら、瞽女に関するものが7本もあった。杉…

-

盲人と自分を見つめる

momatの常設展に中村彝が描いたエロシェンコの肖像画がある。常設ではスタメン、登場する確率が高い絵画である(…

-

光の集合と終わり — 志村信裕《見島牛》

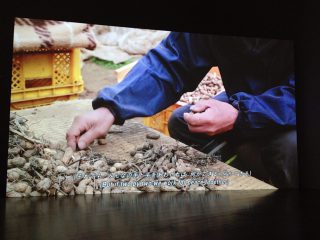

六本木クロッシング2016を訪問する。オープニングに伺って以来、しばらく見る余裕がなかったが、終了間際になって…

-

刻まれる写真 — 東松照明の長崎

ちょうど、わたしは長崎で史料調査をしていた。わたしは全国の盲人・聾者の社会とコミュニティを盲唖学校を通じて研究…

-

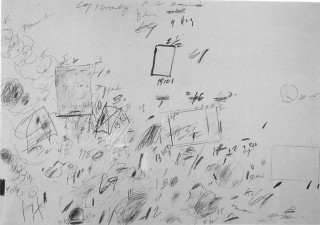

手の重さ、部分の記憶体 — サイ・トゥオンブリ

1週間近く、雨や曇りが続いていたけれども、金曜日になって夏の日射しが感じられるようになった。サイ・トゥオンブリ…

-

最後の手段《おにわ》

(画像は有坂亜由夢さんのタンブラーより) イメージの祖父。 祖父のイメージ。 老いた男性が棺桶らしいものに包ま…

-

來自四方:近代臺灣移民的故事特展

去年12月、台南の国立台湾歴史博物館で移民をテーマにした「來自四方:近代臺灣移民的故事特展」という、近代から現…

-

2014年の展評

年の瀬となりました。2014年に見た展覧会のなかで、心に残ったものをいくつか選んでみます。 1、内藤廣 「アタ…

-

流麻二果

The Mirrorにて。

-

繋がらない男女 — 齋藤陽道×百瀬文

2014年9月13日、ギャラリーハシモトで齋藤×百瀬のイベントにて。何を行うのかは事前に告知されず、それゆえに…

-

二人から撮られる — 齋藤陽道と百瀬文

齋藤陽道。 百瀬文。 二人はわたしのなかでは、別の繋がりにいた。齋藤くんとは青山で会ってそのままマックに流れ込…

-

俺式札幌国際芸術祭での食事

7月21日から26日まで札幌に滞在していました。 ちょうど、札幌国際芸術祭(SAIF)が開催されているときです…

-

クリスチャン・マークレー「電話」(1995)

わたしにとって、電話にまつわるもっとも古い思い出は、母の述懐による。母によれば、電話をしていたときに幼いわたし…

-

唇を読むことを依頼する恐ろしさ ― アンリ・サラ

東京国立近代美術館「映画をめぐる美術 ― マルセル・ブロータースから始める」をみる。真っ黒なカーテンが通路を覆…

-

真実ほどまやかしのものがあるかしら? ― 武田陽介「Stay Gold」

武田陽介「Stay Gold」へ。 そもそもといえば、わたしがFacebookで武田陽介さんを武田雄介さんと勘…

-

口のなかにきらめく光

からりとした天気の土曜日なのに、朝から明治の史料を読み、図書館に出かけて史料を複写して、ノートを取って・・・「…

-

うまく動けない ― 今井俊介展(資生堂ギャラリー)

今井さんはインタビューでこんなことを言っていた。 たまたま知り合いの女の子が穿いているチェックのスカートが目に…

-

今年の桜

keyword:ハギワラプロジェクツ/城戸保

-

田中武「夜咄しはこれから」

-

ミケランジェロ「階段の聖母」における聖母の身振り

国立西洋美術館でミケランジェロ展がスタートしました。今年、わたしがもっとも楽しみにしていた展覧会のひとつです。…

-

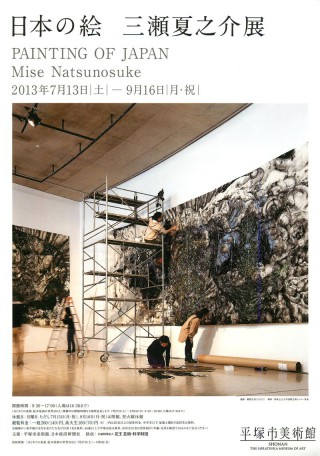

マストの帆のようにはためく絵 ― 三瀬夏之介展

夏の薫風のままに。 平塚市美術館の日本の絵 三瀬夏之介展へ。三瀬夏之介さんのサイトもある。入口に芳名帳が置かれ…

-

30年後

Keyword:2044年

-

百瀬文「ホームビデオ」

気のままに。 明治から平成に戻って(古い史料を読み終えて)、百瀬文「ホームビデオ」に。 ギャラリーの前にはガラ…

-

梅佳代展

Keyword:梅佳代/東京オペラシティ

-

絵画と街とわたしの切れ目 — 今井俊介

keyword:HAGIWARA PROJECTS/今井俊介/初台 2013年 4月 28日(日) 20時23…

-

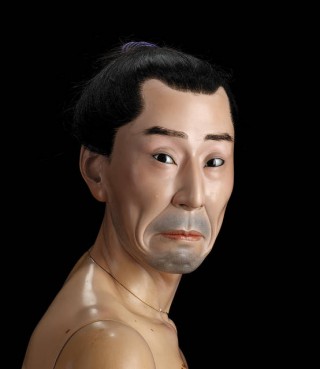

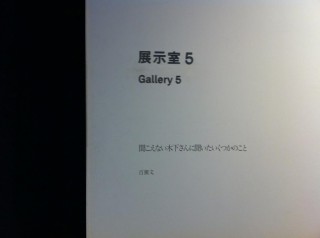

【お知らせ】百瀬文「聞こえない木下さんに聞いたいくつかのこと」

百瀬文「聞こえない木下さんに聞いたいくつかのこと」が上映されます。スクリーンで上映され、環境は良いと考えていま…

-

瞽女とざらつき

keyword:橋本照嵩/瞽女 2013年 4月 03日(水) 22時41分23秒 癸巳の年 卯月 三日 己亥…

-

「盲」と接続する(ソフィ・カル展)

原美術館で開催されているソフィ・カル展をみにいく。 彼女の盲人を撮影した写真というのは、わたしにとっては京都盲…

-

エリヤと天使(ルーベンス展)

“Le prophète Elie reçoit d’un ange du pain et de …

-

理想の醜さ

kewword:TOKYO ANIMA!/最後の手段/深山にて 2013年 3月 25日(月) 00時08分2…

-

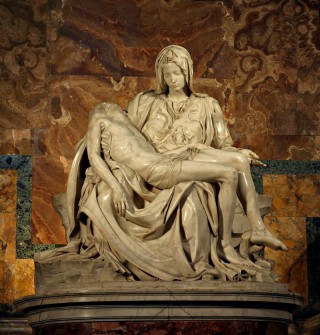

ミケランジェロ《ピエタ》におけるキリストは死んでいるのか?

[tmkm-amazon]4906394353[/tmkm-amazon] 篠原治道『解剖学者が…

-

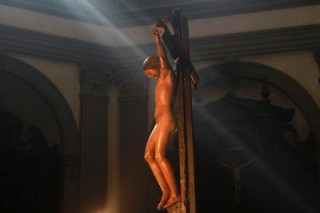

ミケランジェロによる男性器(陰茎・陰毛)の表現について

篠原治道『解剖学者がみたミケランジェロ』(2009)を読みました。この本はタイトルの通り、篠原がミケランジェロ…

-

木下直之『股間若衆 男の裸は芸術か』

[tmkm-amazon]4103321318[/tmkm-amazon] 会田誠展にわいせつな…

-

突然炎のごとく — 梅本洋一

keyword:梅本洋一/デプレシャン/魂を救え 2013年 3月 12日(火) 23時25分00秒 癸巳の年…

-

わたしは女性を探している — 川村麻純展

昨日、資生堂ギャラリーで開催された川村麻純さんの個展へ。 わたしは川村さんの展示を二度訪問したことがある。最初…

-

感想(2) ― 百瀬文《聞こえない木下さんに聞いたいくつかのこと》

東京五美術大学連合卒業・修了制作展に出品されていた百瀬文《聞こえない木下さんに聞いたいくつかのこと》の上映が終…

-

大乗寺の儚さ

愛知県立美術館にて「円山応挙展―江戸時代絵画 真の実力者―」が始まりました(2013年3月1日―4月14日)。

-

エル・グレコ

keyword:エル・グレコ展/ギリシア/クレタ/ウィトルウィウス/ヴァザーリ 2013年 2月 27日(水)…

-

VHSの摩擦

河合政之さんのヴィデオ・インスタレーション。 パソコンなど準備されたイメージは使わず、VHSというアナログなも…

-

写真と風景のあいだ

keyword:鈴木理策/ギャラリー小柳/アトリエのセザンヌ

-

不確かな色 ― 「THE CRIMSON SUN」田口和奈 岩永忠すけ

keyword:シュウゴアーツ/THE CRIMSON SUN/田口和奈/岩永忠すけ

-

風が吹けば桶屋が儲かるについて

-

光を消す – ゲルハルト・リヒターのストライプ

keyword:ゲルハルト・リヒター/Gerhard Richter/ワコウ・ワークス・オブ・アート/WAKO…

-

感想 ― 百瀬文《聞こえない木下さんに聞いたいくつかのこと》

平成24年度 武蔵野美術大学 卒業・修了制作展において、百瀬文《聞こえない木下さんに聞いたいくつかのこと》をみ…

-

百瀬文《聞こえない木下さんに聞いたいくつかのこと》について

武蔵野美術大学大学院の院生、百瀬文さんが修士制作として、わたしとの対談を映像作品として制作されました。 優秀賞…

-

絵の見せ方 — ある家の方法

道を歩いていたら、こんな家をみかけた。立派な構えで、戦前の建築のようにもみえる。庭の木が剪定されていることや郵…

-

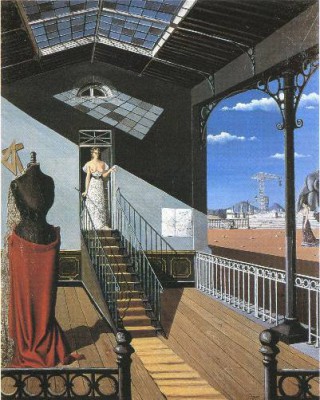

遠近法の静かな崩壊 — ポール・デルヴォー

下関市立美術館にてデルヴォー展をみる。府中市美術館では「夢にデルヴォー」と「夢に出るぞー」と語呂合わせしたコピ…