-

流麻二果

The Mirrorにて。

-

新宿三丁目の天丼屋にて

夜の8時過ぎ、新宿三丁目の天丼屋にて。客は誰もいない。おじいさんが一人で切り盛りしているようだ。仕込みをしてい…

-

繋がらない男女 — 齋藤陽道×百瀬文

2014年9月13日、ギャラリーハシモトで齋藤×百瀬のイベントにて。何を行うのかは事前に告知されず、それゆえに…

-

二人から撮られる — 齋藤陽道と百瀬文

齋藤陽道。 百瀬文。 二人はわたしのなかでは、別の繋がりにいた。齋藤くんとは青山で会ってそのままマックに流れ込…

-

俺式札幌国際芸術祭での食事

7月21日から26日まで札幌に滞在していました。 ちょうど、札幌国際芸術祭(SAIF)が開催されているときです…

-

小田原駅の鉄橋で

下りで小田原駅に向かうとき、駅の直前の鉄橋で止まってしまったので写真をとる。鉄の重なり。一番上のまんなかの写真…

-

クリスチャン・マークレー「電話」(1995)

わたしにとって、電話にまつわるもっとも古い思い出は、母の述懐による。母によれば、電話をしていたときに幼いわたし…

-

唇を読むことを依頼する恐ろしさ ― アンリ・サラ

東京国立近代美術館「映画をめぐる美術 ― マルセル・ブロータースから始める」をみる。真っ黒なカーテンが通路を覆…

-

真実ほどまやかしのものがあるかしら? ― 武田陽介「Stay Gold」

武田陽介「Stay Gold」へ。 そもそもといえば、わたしがFacebookで武田陽介さんを武田雄介さんと勘…

-

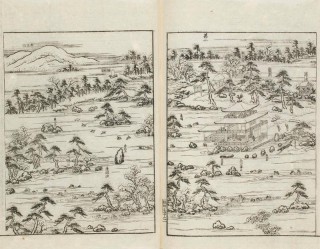

光と資料が混じるとき

思い出すこと。 図書館で資料として明治の新聞を読んでいたら、不意に光が入ってきた。そのとき、新聞に夕陽がかかる…

-

口のなかにきらめく光

からりとした天気の土曜日なのに、朝から明治の史料を読み、図書館に出かけて史料を複写して、ノートを取って・・・「…

-

うまく動けない ― 今井俊介展(資生堂ギャラリー)

今井さんはインタビューでこんなことを言っていた。 たまたま知り合いの女の子が穿いているチェックのスカートが目に…

-

あの作曲家について

佐村河内。名前を書くだけでも抵抗がある。 いまのテーマに「耳が聞こえない、いや、聞こえる」という議論があるけど…

-

今年の桜

keyword:ハギワラプロジェクツ/城戸保

-

我レ有リと思フ心残捨ニ唯身をハ命の有ルに任せて

keyword:静嘉堂文庫

-

田中武「夜咄しはこれから」

-

一瞬のグラデーション

keyword:グラデーション/樹/街路/信号/秋

-

ミケランジェロ「階段の聖母」における聖母の身振り

国立西洋美術館でミケランジェロ展がスタートしました。今年、わたしがもっとも楽しみにしていた展覧会のひとつです。…

-

宮崎駿「風立ちぬ」の感想

宮崎駿「風立ちぬ」の日本語字幕版が公開されたので見てきました。場所は横浜ブルク13、シアター5。席はI-11。…

-

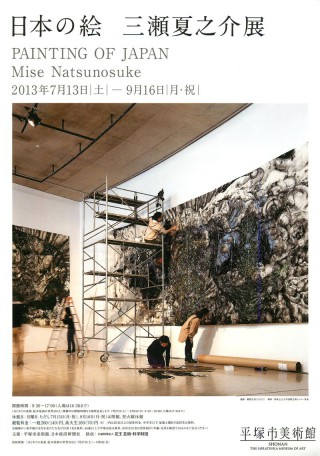

マストの帆のようにはためく絵 ― 三瀬夏之介展

夏の薫風のままに。 平塚市美術館の日本の絵 三瀬夏之介展へ。三瀬夏之介さんのサイトもある。入口に芳名帳が置かれ…

-

祖母の布団

-

30年後

Keyword:2044年

-

百瀬文「ホームビデオ」

気のままに。 明治から平成に戻って(古い史料を読み終えて)、百瀬文「ホームビデオ」に。 ギャラリーの前にはガラ…

-

大内青巒が理想とする死に方

keyword:大内青巒/原坦山/ジェリコー 2013年 6月 08日(土) 22時45分56秒 癸巳の年 水…

-

この令嬢たちはどなた?

史料を読んでいたらたまたまおもしろいものを見かけることがよくあります。その一例として、「商工世界太平洋」(9の…

-

小鉢の破片

久しぶりの休日。部屋を整理し、夏に向けて大掃除をしていたら、なにか硬いものが落ちていた。手にすると、床に落とし…

-

昔、好きだった君へ

2013年 4月 30日(火) 23時18分47秒 癸巳の年 卯月 三十日 丙寅の日 子の刻 一つ

-

梅佳代展

Keyword:梅佳代/東京オペラシティ

-

絵画と街とわたしの切れ目 — 今井俊介

keyword:HAGIWARA PROJECTS/今井俊介/初台 2013年 4月 28日(日) 20時23…

-

【お知らせ】百瀬文「聞こえない木下さんに聞いたいくつかのこと」

百瀬文「聞こえない木下さんに聞いたいくつかのこと」が上映されます。スクリーンで上映され、環境は良いと考えていま…

-

瞽女とざらつき

keyword:橋本照嵩/瞽女 2013年 4月 03日(水) 22時41分23秒 癸巳の年 卯月 三日 己亥…

-

「盲」と接続する(ソフィ・カル展)

原美術館で開催されているソフィ・カル展をみにいく。 彼女の盲人を撮影した写真というのは、わたしにとっては京都盲…

-

愛するひとを殺す – オスカー・ワイルド

-

花びらの重力

keyword:桜 2013年 3月 27日(水) 00時49分00秒 癸巳の年 弥生 二十七日 壬辰の日 子…

-

エリヤと天使(ルーベンス展)

“Le prophète Elie reçoit d’un ange du pain et de …

-

理想の醜さ

kewword:TOKYO ANIMA!/最後の手段/深山にて 2013年 3月 25日(月) 00時08分2…

-

松木武彦『列島創世記』- 岡本太郎がみた火焔土器について

[tmkm-amazon]4096221015[/tmkm-amazon] この本は話題になり、…

-

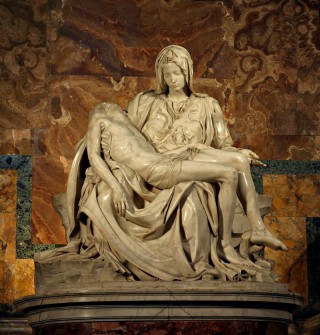

ミケランジェロ《ピエタ》におけるキリストは死んでいるのか?

[tmkm-amazon]4906394353[/tmkm-amazon] 篠原治道『解剖学者が…

-

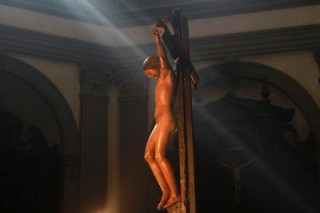

ミケランジェロによる男性器(陰茎・陰毛)の表現について

篠原治道『解剖学者がみたミケランジェロ』(2009)を読みました。この本はタイトルの通り、篠原がミケランジェロ…

-

木下直之『股間若衆 男の裸は芸術か』

[tmkm-amazon]4103321318[/tmkm-amazon] 会田誠展にわいせつな…

-

Day oneをDropboxで同期する方法

人気メモアプリのDay oneについて、データ”journal.dayone”をdro…

-

アルノー・デプレシャン「魂を救え!」

わたしが学生時代、梅本洋一先生の講義にレポートを出していた。ほとんどはダメだったけれど、このレポートに限っては…

-

突然炎のごとく — 梅本洋一

keyword:梅本洋一/デプレシャン/魂を救え 2013年 3月 12日(火) 23時25分00秒 癸巳の年…

-

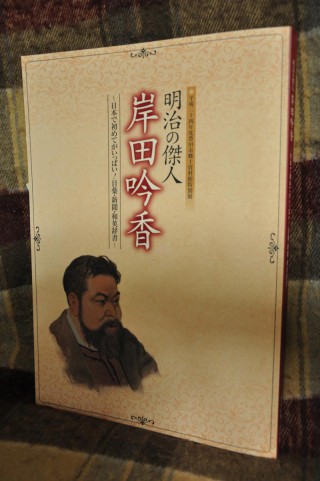

岸田吟香展カタログを入手せよ

豊田市郷土資料館が特別展「明治の傑人 岸田吟香 ~日本で初めてがいっぱい!目薬・新聞・和英辞書~」を開催してい…

-

保護中: 関東聾史研究会3月定例会

この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。

-

わたしは女性を探している — 川村麻純展

昨日、資生堂ギャラリーで開催された川村麻純さんの個展へ。 わたしは川村さんの展示を二度訪問したことがある。最初…

-

感想(2) ― 百瀬文《聞こえない木下さんに聞いたいくつかのこと》

東京五美術大学連合卒業・修了制作展に出品されていた百瀬文《聞こえない木下さんに聞いたいくつかのこと》の上映が終…

-

大乗寺の儚さ

愛知県立美術館にて「円山応挙展―江戸時代絵画 真の実力者―」が始まりました(2013年3月1日―4月14日)。

-

明治の新聞記者・金子静枝

「京都新聞」2013年2月22日付、明治の京都で活躍した新聞記者・作家の金子静枝について寄稿しました。もとはと…

-

エル・グレコ

keyword:エル・グレコ展/ギリシア/クレタ/ウィトルウィウス/ヴァザーリ 2013年 2月 27日(水)…

-

VHSの摩擦

河合政之さんのヴィデオ・インスタレーション。 パソコンなど準備されたイメージは使わず、VHSというアナログなも…

-

写真と風景のあいだ

keyword:鈴木理策/ギャラリー小柳/アトリエのセザンヌ

-

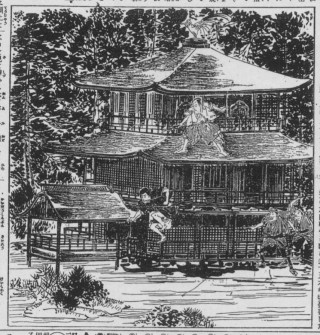

加藤由美子「黄金金閣 — 炎上から再建へ」

前のポスト「新聞の挿絵にみる、明治の金閣」と関連しますが、鈴木博之編『復元思想の社会史』のうち、加藤由美子(1…

-

新聞の挿絵にみる、明治の金閣

明治の『京都日報』にあった連載小説より、金閣での捕り物の挿絵があった。 これは金閣をバックにしていて、主人公が…

-

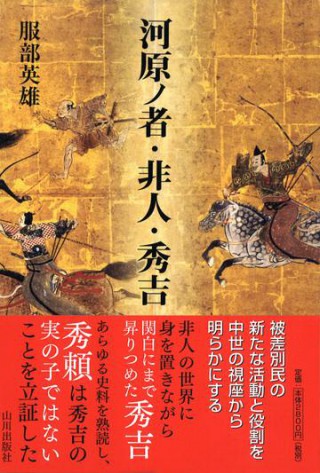

服部英雄『河原ノ者・非人・秀吉』(2012)

服部英雄『河原ノ者・非人・秀吉』(山川出版社、2012)を読了しました。 [tmkm-amazon]46341…

-

ニンテンドー64にイジェクターが無い理由

任天堂が販売していたゲーム機「ニンテンドー64」にはイジェクターと呼ばれる、カセットを抜くためのスイッチが無い…

-

不確かな色 ― 「THE CRIMSON SUN」田口和奈 岩永忠すけ

keyword:シュウゴアーツ/THE CRIMSON SUN/田口和奈/岩永忠すけ

-

風が吹けば桶屋が儲かるについて

-

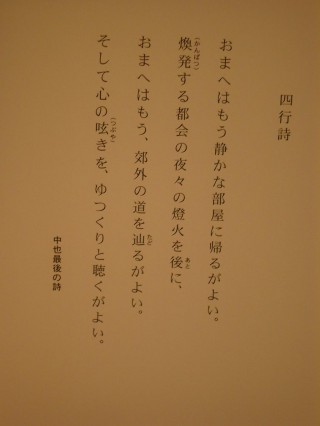

中原中也 最後の詩

中原中也が生前最後によんだ詩。 この写真は、山口市の中原中也記念館にて。 なぜかふっと思い出した。

-

光を消す – ゲルハルト・リヒターのストライプ

keyword:ゲルハルト・リヒター/Gerhard Richter/ワコウ・ワークス・オブ・アート/WAKO…

何かおすすめの本はありますか ?